Article paru précédemment sur Carbone.ink en décembre 2018

Batwoman, Jennifer Jones, Thor-Jane Foster ou encore Ms. Marvel : depuis quelques années, on assiste à une recrudescence de personnages féminins dans le genre archi-virilisé du super-héros, de manière à contrebalancer le peu de place laissée jusqu’alors aux femmes, tant du côté de la création que chez les créateurs. Entre démagogie et véritable militantisme, cette féminisation possède des résonnances fortes avec l’époque contemporaine, amenant à réfléchir sur l’incarnation des justicières (et des justiciers) à l’heure du mouvement « Me Too ».

À l’origine des super-héroïnes

Depuis leurs origines, les comics de super-héros, produits des mains de l’homme pour un public du même sexe, s’occupent d’organiser, à travers des figures héroïques exagérément virilisées, des frontières très fixes entre garçons et filles, laissant généralement ces dernières sur le bord de la route. Les rares femmes à garnir les rangs de ce panthéon ont en effet à leurs débuts une position marginale, à l’image de Wonder Woman, présentée en 1941 comme une amazone vivant sur une île utopique où ses consœurs ont fui pour s’émanciper de l’oppression masculine.

Tout à la fois supérieure moralement et mise au ban de la société, cette future icone féministe tient une place à part dans un genre qui se sera constitué en un territoire presque quasiment masculin, où les héroïnes n’ont que deux choix possibles : jouer à l’épouse modèle ou incarner le stéréotype de la femme dite « forte », mais du même coup forcément dangereuse. Le premier rôle est ainsi tenu par des justicières aux pouvoirs symboliques : Susan Storm, mariée au scientifique Reed Richard, est par exemple l’« Invisible » des Fantastique, destinée à s’effacer au profit de son mari, capable, lui, de s’étendre à l’infini et d’occuper tout l’espace. Idem avec les Avengers qui, à l’origine, ne comprenaient qu’une seule femme, la Guêpe, pouvant rapetisser jusqu’à ne plus exister, là où son amant Hank Pym possédait à l’inverse les attributs d’un géant. Jusque dans le dessin, donc, ces femmes brillaient par leur absence, servant avant tout à valoriser les prouesses démesurées de leurs compagnons.

De l’autre côté du spectre, les « femmes fortes » ont beau impressionner par leur puissance, elles n’en sont pas moins dangereuses, du fait justement de leurs capacités. Ainsi, Jennifer Walters, avocate vindicative, est soumise à la colère de son double destructeur, Miss Hulk, tandis que Jean Grey, X-Woman aguerrie, est possédée par la force maléfique du Phénix. Toujours susceptibles de basculer, les femmes, dans ce cas, inquiètent les hommes : elles incarnent une ambiguïté morale qui s’oppose à la droiture des super-héros masculins, comme en témoigne le stéréotype de la criminelle mi-amante mi-tueuse avec Catwoman ou Elektra.

Si, au cours des décennies, certaines ont pu véhiculer des discours plus progressistes (May-Jane Watson refuse dans un premier temps d’épouser Peter Parker, Tornade devient chef des X-Men), la situation est restée semblablement la même jusqu’à récemment, les corps féminins étant dans la plupart des cas extrêmement sexualisés, régulièrement mis en scène dans des poses suggestives de soumission par rapport à la doxa masculine.

Vers le début d’une contestation

Au cours de son évolution, l’industrie des comics s’est distinguée par la fidélisation d’un lectorat extrêmement actif, que ce soit à travers le courrier des lecteurs, les forums ou les conventions de fans. Le medium, plus qu’un support de narration, est devenu un objet culturel propre, une plateforme permettant aux lecteurs d’exprimer leurs remarques et aux éditeurs de pouvoir s’adapter plus rapidement aux mutations du public, dans un mouvement alimenté depuis par les nombreux sites consacrés aux super-héros. C’est par ces différents biais que la place de la femme dans cette industrie a particulièrement fait question ces dernières années.

Un premier événement eut ainsi lieu en 2011 lors du San Diego Comic Con. Alors que les cadres de DC présentaient les nouveaux titres de leur catalogue, une intervenante, remarquant l’absence des super-héroïnes habituelles, les a directement confrontés sur cette question, mais aussi sur la part minoritaire de créatrices chez les professionnels (un entretien avec elle est disponible à cette adresse). Et, en effet, hormis Gail Simone, scénariste connue notamment pour sa série Birds of Prey, peu d’artistes femmes ont jusqu’à présent acquis une notoriété égale à celle d’auteurs masculins.

Cet événement, relayé par la presse, permit de rendre visible la part féminine du lectorat de comics, analysée depuis lors dans bon nombre d’études et dont l’émergence peut s’expliquer par différents facteurs : plus grande médiatisation du genre super-héroïque grâce aux films, généralisation de la culture geek mais aussi développement des comics numériques, plus accessibles que les fascicules vendus aux États-Unis dans les comic shop. A cela s’ajoute la création de sites féministes, comme le bien-nommé « dcwomenkickingass » ou la liste qu’a établie Gail Simone à partir de 1999, « Women in Refrigerators », sur les femmes blessées, tuées ou privées de pouvoirs pour le bien de l’histoire. De même, la polémique, en 2016, du Festival d’Angoulême sur l’absence de femmes dans la sélection du Grand Prix eut des répercussions sur le monde de la bande dessinée, tous genres confondus.

Ce contexte chargé a ainsi permis de rendre compte du décalage entre un lectorat féminin de plus en plus revendiqué et une production laissant peu de place aux femmes, tant chez les super-héroïnes que chez les professionnels. Si bien que dès septembre 2011, à la suite du San Diego Comic Con, les cadres de DC, Dan Didio et Jim Lee, annoncèrent eux-mêmes des mesures visant à améliorer cette situation. Et de fait, ces dernières années, la production a été marquée par une forte féminisation du catalogue, tant chez DC que chez Marvel : Batgirl, Batwoman, Ms. Marvel, Spider-Woman ou encore la nouvelle Thor sont ainsi des exemples représentatifs de ces super-héroïnes occupant désormais les devants de la scène, soit en tenant une place primordiale dans leur équipe (comme Batwoman dans Detective Comics), soit en étant détentrice de leur propre titre (notamment chez Marvel). De même, du côté des créateurs, de nouvelles figures féminines ont commencé à émerger, même si le phénomène reste encore discret : le dessinatrice Sara Pichelli, après avoir œuvré sur la série Ultimate Spider-Man, a repris les Fantastic Four, tandis que la scénariste G. Willow Wilson et l’illustratrice Amanda Conner ont connu le succès grâce à leurs séries respectives Ms. Marvel et Harley Quinn.

Le territoire très masculin du genre super-héroïque commence donc progressivement à s’éroder. En miroir, on remarque que dans ces séries, nombre des super-héroïnes officient, sous leur identité civile, dans des univers scientifiques, milieu professionnel qui, comme celui des comics, est connu pour laisser peu de place aux femmes. Il constitue donc une parfaite métaphore de ces inégalités, alors que la jeune Iron Heart, disciple d’Iron Man, reprend les travaux de son mentor et qu’une nouvelle Guêpe, militant pour la reconnaissance des femmes dans les professions scientifiques, crée une équipe composée exclusivement de génies de sexe féminin. Ce faisant, les séries, en plus de mettre en vedette des personnages féminins, ont tendance à se charger d’une dimension militante plus ou moins ostensible. Pourtant, au vu des récentes polémiques, cette ouverture, bien que nécessaire, laisse un goût amer : est-elle véritablement naturelle ou se fait-elle en réaction à ce contexte ? Et, le cas échéant, comment dépasser, ou du moins atténuer, ce postulat fatalement démagogique ?

Entre démagogie et militantisme : les super-héroïnes aujourd’hui

En effet, la récente féminisation du panthéon super-héroïque n’est pas dénuée d’ambiguïté, ainsi que le laisse tout particulièrement transparaître la relance de Batgirl en 2015. Alors que celle-ci était connue pour son univers assez sombre, à l’image de son homologue masculin, sa nouvelle incarnation, plus proche d’une Fantômette gravitant dans les milieux estudiantins, semble afficher ostensiblement son objectif : adopter plus de légèreté de manière à répondre aux supposées attentes d’un lectorat féminin. Ce faisant, la série laisse entrevoir la démarche peu naturelle d’une telle réorientation et pose en cela de nouvelles questions : pourquoi un public féminin serait-il en demande de plus de légèreté et la création a-t-elle pour vocation à y répondre ?

Si l’exemple de Batgirl montre les limites d’une telle ouverture, d’autres justicières vont permettre aux auteurs d’aborder des problématiques plus profondes, notamment en déjouant les attentes du lectorat et en s’écartant des stéréotypes. Ainsi, Ms. Marvel est une super-héroïne de confession musulmane, tandis que la nouvelle Thor est en réalité une femme atteinte d’un cancer du sein. Pour ces personnages, le masque du super-héros se fait alors métaphore évidente d’une quête identitaire, idéale pour affirmer leur individualité par rapport aux modèles masculins déjà établis.

En effet, le genre super-héroïque fonctionne aujourd’hui sur un champ auto-référentiel qui fait que chaque nouveau héros créé s’inspire d’un justicier préexistant. La féminisation du catalogue n’échappe donc pas à la règle, Iron Heart étant par exemple la jeune disciple d’Iron Man tandis que la nouvelle Thor a repris les fonctions divines de son homologue masculin. Si cette stratégie présente ici ses limites (une femme se crée forcément à partir d’un homme), il est à noter tout de même qu’elle s’applique aussi pour tout nouveau justicier de sexe masculin. De plus, concernant des séries à résonnance féministe, elle permet de mieux esquisser l’émancipation des femmes par rapport à ces modèles omniprésents d’autorité masculine. Pour exemple, tout l’enjeu de Thor est d’imposer sa féminité dans l’univers très traditionnaliste d’Asgard, gouverné par le dieu paternaliste Odin. De même, Batwoman, renvoyée par l’armée en raison de son homosexualité, doit afficher son individualité par rapport à plusieurs modèles masculins : Batman, tout d’abord, mais aussi son propre père, lui-même étant aussi militaire.

Ainsi fait, aux combats super-héroïques se superpose pour elles une bataille d’une autre nature : s’affranchir de ces modèles pour affirmer une identité propre qui, en l’occurrence, est fortement liée à la question féminine. Ms. Marvel est sur ce point extrêmement représentative : ainsi, lorsqu’elle découvre ses différents pouvoirs, la jeune adolescente se révèle incapable de les contrôler dans un premier temps, prenant tour à tour l’apparence de la Miss Marvel originelle et de sa mère, comme pour mieux servir, ce faisant, le questionnement identitaire inhérent à sa condition surhumaine. Ce propos permet alors d’interroger les rapports de l’héroïne à ses modèles féminins, étant l’une des rares à reprendre le costume d’une femme et non d’un homme. Certaines illustrations frappent ainsi par leur profondeur, où l’on voit Ms. Marvel se confronter à des images en abyme de son mentor, elle-même représentée dans une posture féministe stéréotypée. Ce faisant, l’héroïne semble s’affranchir non seulement d’une certaine image de la femme, mais également d’une forme de féminisme absolu, comme pour mieux lui opposer une pluralité d’attitudes. La question est d’autant plus forte qu’elle concerne une adolescente musulmane : ainsi, alors qu’elle-même se sert d’un burkini qu’elle n’a jamais porté pour confectionner son costume, certaines de ses proches débattent de la question du voile comme signe identitaire, révélant d’autres féminismes que celui que l’on perçoit traditionnellement dans les sociétés occidentales.

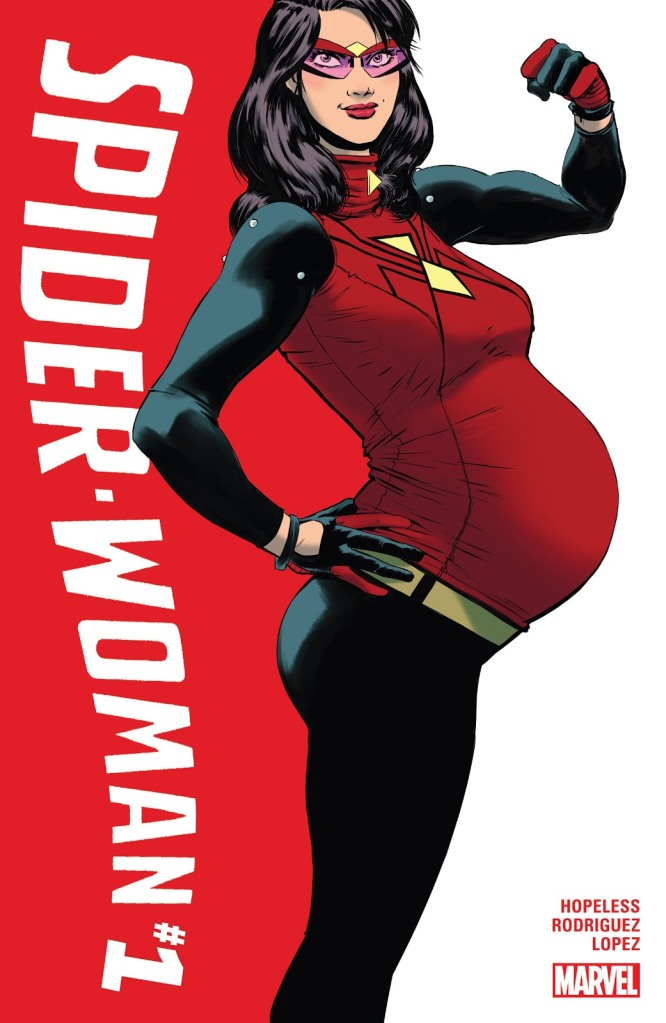

Il en va de même avec Spider-Woman qui, en procédant à une insémination artificielle pour élever seule un enfant, sort des représentations habituelles de la femme et de la famille. Les stéréotypes féminins s’y trouvent ainsi érodés, comme lorsque l’héroïne, venant tout juste d’accoucher, tient à la main une tasse la représentant à ces débuts, offrant alors un contraste entre l’attitude super-héroïque classique et sa réalité de jeune mère.

En cela, le sujet de la condition féminine permet aux auteurs d’ouvrir sur des thèmes habituellement peu présents dans la production, tels que la l’islam, l’homosexualité ou encore la maladie. Plus que chez les personnages masculins, ces sujets ramènent les super-héroïnes à la réalité de leur condition et de leur corps : alors que le masque du super-héros tend généralement à effacer l’individu, l’intimité des héroïnes ne cesse au contraire d’affleurer dans leurs aventures. En témoignent Spider-Woman, qui affiche sa grossesse lors de ses combats, ou la nouvelle Thor, dont le cancer, même s’il est peu abordé par rapport aux péripéties justicières, plane en permanence sur l’aventure, finissant par devenir en creux le thème principal de la série.

Alors que les difformités de la Chose ou de Hulk relèvent d’un registre fantastique, ici au contraire, le corps, en échappant au contrôle des héroïnes, se fait terriblement humain, touchant plus directement, à travers la grossesse ou le cancer du sein, à la question féminine. Si bien qu’à l’inverse d’un Superman qui tient sa force de sa nature extra-terrestre ou d’un Spider-Man piqué par une araignée radioactive, ces héroïnes tirent finalement leurs forces non pas de leurs pouvoirs, mais bien de leur humanité, rappelant ainsi l’une des propriétés inhérentes à la figure du super-héros : cette idée de surpassement qui nourrissait, à l’origine, des personnages comme Captain America ou Batman.

Passé le postulat démagogique d’une telle démarche, envisager le genre super-héroïque à travers un filtre féministe permet finalement de l’ouvrir à des questionnements résolument ancrés dans notre réel. Si une première étape a été franchie ici, il reste cependant à voir comment, sur le long terme, ce discours va se consolider en permettant d’interroger en retour l’émancipation d’un certain modèle masculin. Car pour que ces discours féministes fassent leur œuvre, il faudrait qu’ils s’étendent finalement à la condition masculine, et que ces réflexions posées sur les femmes le soient aussi sur les hommes, qu’enfin l’équilibre soient rétablis entre les deux sexes. Ainsi, à la lumière d’une Spider-Woman renversant les schémas traditionnels en embauchant un homme comme baby-sitter, il faudrait que le féminisme dans les comics puisse permettre de questionner en retour les codes de la virilité super-héroïque et non plus seulement se centrer sur la place des femmes dans la société.

Alors, à quand un jeune adolescent s’inspirant d’un modèle féminin pour devenir super-héros ?