Article paru précédemment sur l’ancien site Carbone.ink (en avril 2019)

Inventé lors de la Seconde Guerre mondiale, Captain America est le super-héros par excellence, incarnation ultime du patriotisme américain. Pourtant, à y regarder de plus près, cet aspect symbolique est de plus en plus mis à mal dans les comics, reflet des profondes scissions idéologiques qui marquent les États-Unis depuis plusieurs décennies et qui trouvent leur point d’orgue en 2016 avec l’élection de Donald Trump.

Naissance d’une légende patriotique

Depuis sa création fin 1940-début 1941, Captain America entretient des rapports privilégiés avec l’histoire politique américaine. Dès ses débuts, le héros est marqué par sa forte valeur emblématique, dans un contexte où, même si les États-Unis ne sont pas encore engagés dans le conflit, celui-ci n’en demeure pas moins très présent dans le pays. L’origine du personnage est en elle-même très représentative : Steve Rogers, jeune homme de faible condition, se voit sans cesse rejeté par l’armée alors qu’il désire ardemment s’y faire recruter. Devant son insistance, des scientifiques décident de lui injecter un sérum qui le transformera en Captain America, super-soldat triomphant de la Seconde Guerre mondiale.

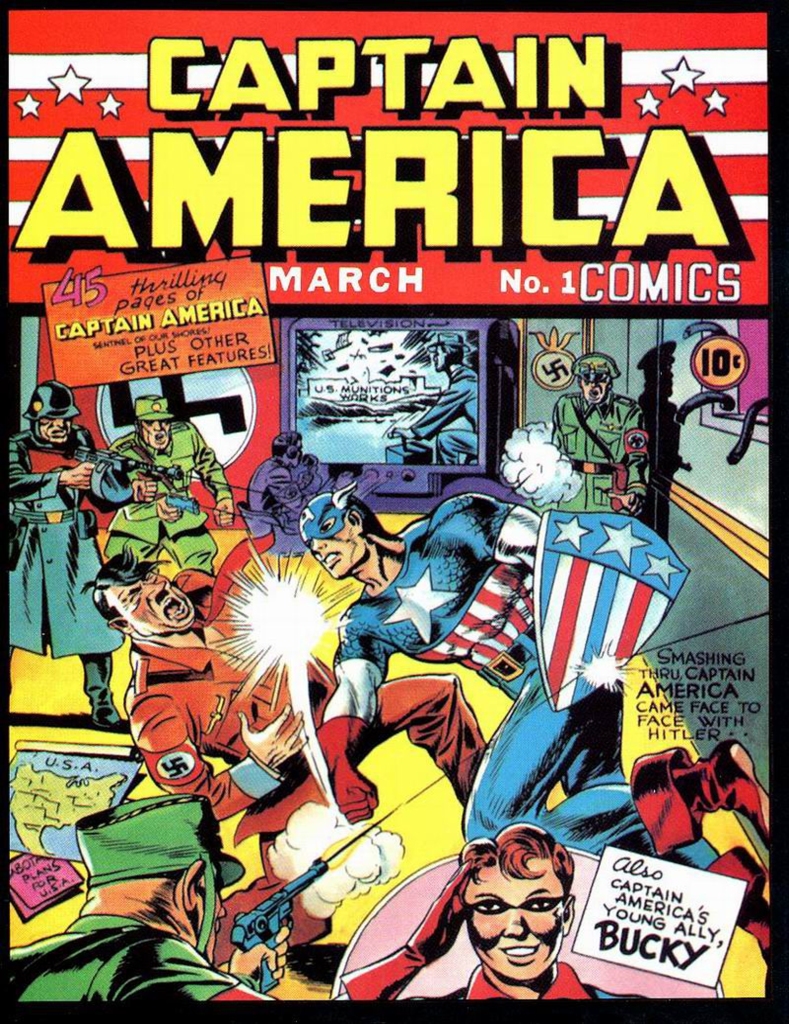

Employé par l’armée, le personnage se différencie des super-héros qui existent alors en cela qu’il ne se contente pas de défendre les valeurs de son pays, il les représente, ne serait-ce qu’avec les motifs de son costume. Mi-soldat, mi-super-héros, Captain America est placé sous l’autorité d’un pouvoir institutionnalisé et opère en ce sens dans le cadre officiel de la loi, à l’inverse par exemple d’un Batman sans cesse en conflit avec la police. Même après la guerre, le personnage continuera d’agir à l’intérieur de ce système qui, dès lors, sera représenté par la branche du S.H.I.E.L.D. En cela, Captain America est l’une des premières figures qui permit d’approcher explicitement le super-héros du concept de patriotisme, comme le montre la couverture du premier numéro de la série, dédiée à son combat contre Hitler.

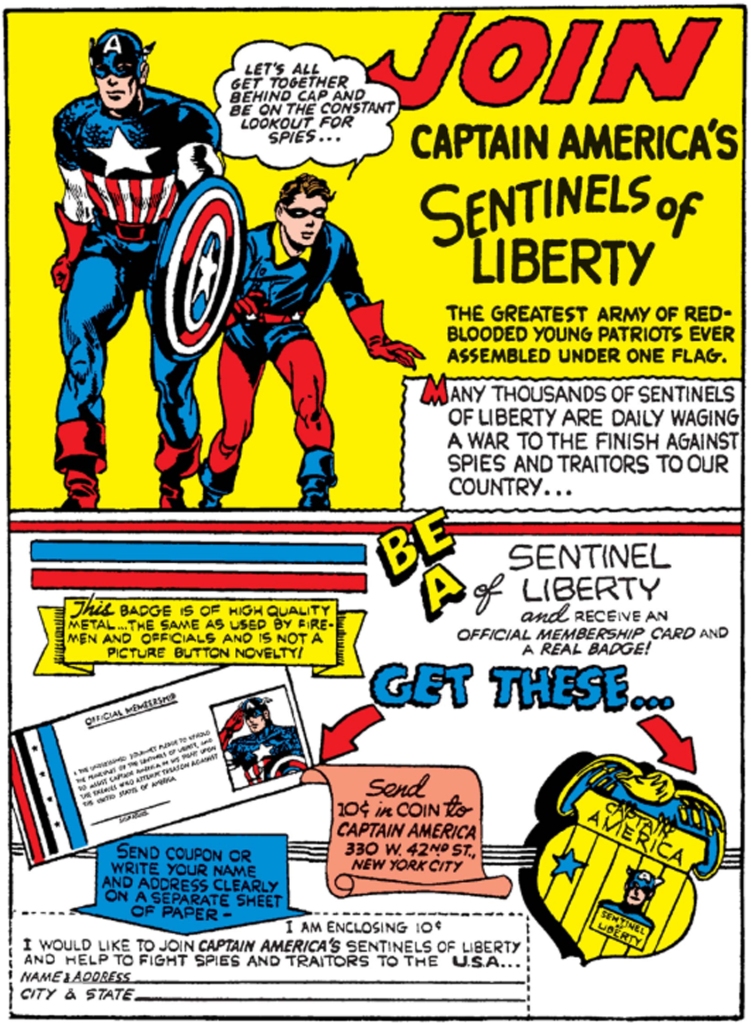

Si les comics de super-héros s’assortissaient déjà, par leur propos, de cette dimension idéologique, la création de Captain America permet de franchir une nouvelle étape. Car, en plus de sa valeur quasiment allégorique, le héros est également présenté comme un modèle exemplaire à suivre, devançant même l’histoire en s’engageant dans le conflit avant les États-Unis. Cet aspect fédérateur se retrouve dans les intrigues au travers de personnages enfants qui, en miroir des lecteurs, suivent le justicier dans son sillage, comme par exemple des Sentinelles de la Liberté, groupe de jeunes qui l’aideront ponctuellement dans ses aventures. Véritable fan-club du héros, cette équipe avait pour mission de recruter des membres dans tout le pays dans l’idée que chaque état puisse avoir son propre club des Sentinelles et combattre ainsi la menace nazie. L’assimilation aux lecteurs y était forte puisque ces sentinelles pouvaient briser le quatrième mur en recrutant, via des annonces publicitaires, des enfants de la réalité elle-même.

Cette fidélisation des jeunes lecteurs préfigura ainsi la vaste propagande dont le super-héros fit l’objet une fois les États-Unis entrés dans le conflit. Non content de défendre les valeurs américaines, Captain America se mit alors à engager les familles à l’effort de guerre. Outre-Atlantique, l’action superhéroïque était même tenue en exemple pour les jeunes soldats américains, montrant bien comment une telle figure pouvait servir la cause du pays. Jean-Paul Gabilliet explique ainsi que l’armée était devenue l’un des plus gros clients de l’industrie, expédiant « les bandes dessinées aux GI par milliers d’exemplaires au titre de fournitures prioritaires. » (Des comics et des hommes) De cette manière, Captain America illustre bien la manière dont la figure justicière s’est irrémédiablement associée à un patriotisme fédérateur, métaphore qui ne s’est pas altérée avec le temps, du moins en surface. Cette imagerie était d’autant plus puissante que les nazis, seuls ennemis identifiés à combattre, incarnaient alors une forme de mal absolu. La disparition de Steve Rogers à l’issue du conflit va d’ailleurs en ce sens, inaugurant une ère de paix marquée, dans les années 50, par la progressive hégémonie de l’american way of life.

Le début de l’érosion

Pourtant, lorsqu’il est ressuscité dans la série Avengers en 1963, la relation de Captain America à la politique américaine va peu à peu s’abîmer. Le contexte sociologique est alors différent et implique en toute logique d’importantes mutations pour l’industrie du comic book. Ainsi, le lectorat enfantin des années 40 a été supplanté par un public d’adolescents et d’étudiants, ce que va refléter la création de jeunes super-héros comme Spider-Man ou les X-Men. La forte productivité de Stan Lee et Jack Kirby pour l’éditeur Marvel est particulièrement représentative du phénomène, Stan Lee fondant « l’entreprise de promotion de cette maison […] sur l’idée que ses fascicules étaient lus par des adultes, notamment des étudiants, dont les lettres élogieuses étaient reproduites chaque mois dans les courriers des lecteurs […] » (Gabilliet, Des comics et des hommes)

Or, la jeunesse américaine est à cette époque marquée par un discours protestataire de plus en plus présent en réaction notamment à la guerre du Vietnam, extrêmement controversée aux États-Unis. Ce militantisme se matérialise par le développement d’une contre-culture cristallisée par les mouvements hippie et underground (dont Robert Crumb est le plus célèbre représentant). Chez les super-héros, ce discours protestataire se retrouve dans la création de personnages hautement symboliques : le psychédélisme du Docteur Strange et du Silver Surfer évoque les influences du mouvement hippie, tandis que des héros comme Black Panther ou le Faucon questionnent la représentation des communautés afro-américaines dans les comics.

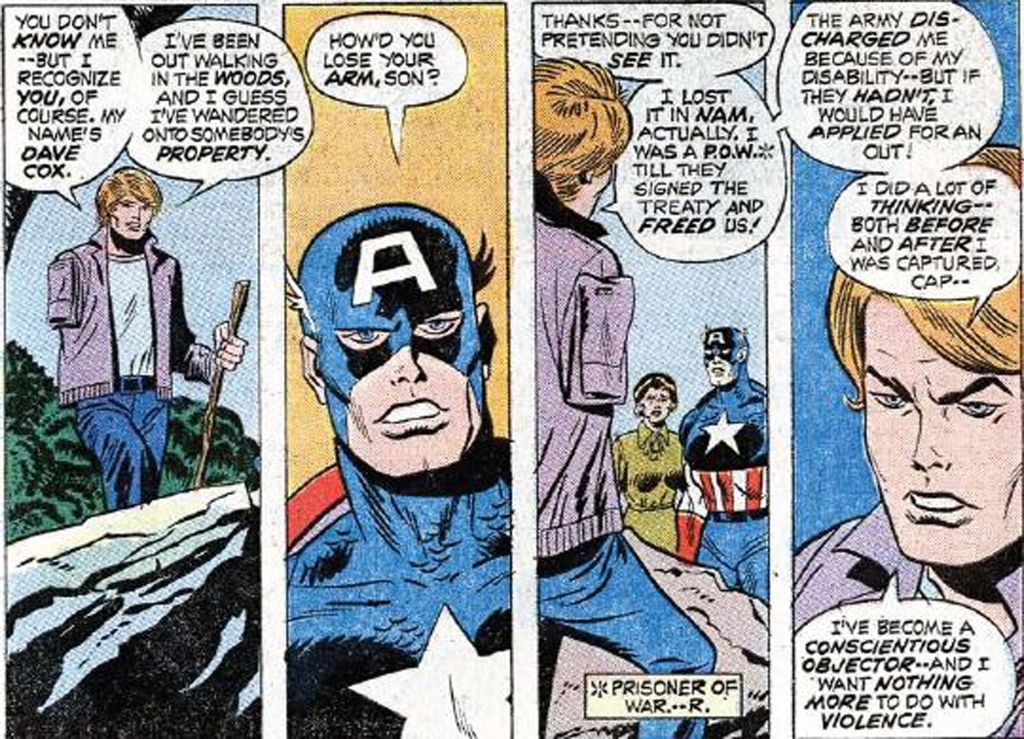

Dans ce contexte, la résurrection de Captain America est l’occasion de redéfinir un symbole de plus en plus mis à mal par ces fractures sociales : de quel patriotisme le héros est-il le représentant et, dans cette logique, patriotisme et pouvoir politique sont-ils forcément synonymes ? Même s’il conserve sa dimension emblématique, le héros interroge notamment l’actualité de son pays au sein d’aventures qui apparaissent comme des actes symboliques forts, en miroir d’un impérialisme de plus en plus discuté au sein des États-Unis. C’est ainsi qu’à l’issue du conflit vietnamien en 1973, le héros rencontre un jeune vétéran par l’intermédiaire duquel il découvre que le pacifisme est une option politique tout aussi viable « que la tradition militariste dans laquelle il prend racine. » (Jean-Marc Lainé, Super-héros !)

De manière plus incisive encore, le scandale du Watergate conduit Steve Englehart, alors scénariste de Captain America, à écrire en 1974 une histoire dans laquelle le héros, après avoir mis au jour un complot mêlant le gouvernement américain, abandonne son costume si symbolique pour devenir le justicier « Nomad ». Loin de la figure originelle du nazi, ennemi absolu venu de l’étranger, les adversaires du héros proviennent désormais des États-Unis eux-mêmes, allant jusqu’à occuper parfois de hautes fonctions. Ce faisant, c’est la conduite de tel ou tel président qui est pris pour cible via le patriotisme de Captain America : alors qu’il reflétait jusqu’ici l’idéologie dominante, le héros se détache progressivement de tout pouvoir politique, permettant d’en dénoncer les affres. Ce début de protestation trouvera son aboutissement en 1980, au cours d’un épisode où le héros refuse de se présenter aux élections présidentielles sous prétexte qu’il agit mieux en tant que symbole.

Des années 40 aux années 80, le développement de Captain America montre bien comment le héros et son patriotisme se sont façonnés au gré des circonvolutions de l’histoire américaine, amenant progressivement à questionner la pertinence des pouvoirs mis en place. Pourtant, si la relation du héros au politique s’est érodée au fil du temps, les valeurs intrinsèques du personnage n’ont jamais été atteintes jusqu’alors. Pour cela, il faudra attendre les années 2000, alors que le pays est le théâtre de scissions idéologiques de plus en plus complexes.

Captain America au 21e siècle : dédoublement de personnalité

De l’élection controversée de Bush Jr. aux attentats du 11 septembre en passant par la guerre en Irak, le début du 21e siècle a été marqué aux États-Unis par nombre d’événements qui ont révélé les fractures du pays et ont trouvé leur point d’orgue dans l’accession de Trump à la présidence en 2016. En regard de ces conflits idéologiques, la notion de patriotisme apparaît de moins en moins définissable, alors que le gouvernement actuellement en place est plus que jamais remis en cause au sein même du pays. Dans cette mouvance, la portée symbolique de Captain America a été particulièrement mise à mal ces dernières années. Car en effet, face à ces scissions de plus en plus marquées, la question « Captain America peut-il sauver l’Amérique ? » semble aujourd’hui avoir été supplantée par celle-ci, éminemment plus complexe : « Quelle Amérique Captain America peut-il sauver ? »

Devant cette problématique, la logique des mondes parallèles qui gouverne désormais l’industrie des comics trouve des enjeux politiques particulièrement saisissants. Plus que jamais, le héros est, depuis le début des années 2000, confronté à des doubles de lui-même qui, en reflétant tous des courants idéologiques divergents, mettent en crise les valeurs censément inébranlables du Steve Rogers originel.

La présidence de Bush Jr. a par exemple vu coexister deux versions différentes du personnage : celle de l’univers Marvel classique, puis celle détournée du monde parallèle Ultimate, chargé dans les années 2000 de moderniser les origines du panthéon de l’éditeur. Publiée en pleine ère post-attentats, la série Ultimates (Millar, Hitch) consistait alors en une réécriture contemporaine des Avengers. Captain America y apparaissait comme un super-soldat adulé des foules, vitrine médiatique de la politique de Bush Jr. (celui-ci y est représenté à plusieurs moments-clés). Loin des aventures bariolées des comics originels, les aventures d’Ultimates s’apparentaient au contraire à de véritables opérations militaires, les héros eux-mêmes étant assimilés à des armes de destruction massive. Particulièrement ancrée dans l’histoire américaine, cette série résonnait des thèmes forts de ce début de siècle, tels que les dérives sécuritaires d’un pays en souffrance ou la guerre en Irak. À l’inverse de ses valeurs originelles, Captain America y était traité avec force ironie comme un symbole détourné par son instrumentalisation politique. Face à lui, le Steve Rogers de la continuité Marvel classique offrait un discours davantage axé sur la liberté et l’indépendance, comme l’a montré en 2006 la série Civil War, également scénarisée par Mark Millar, à l’issue de laquelle il finit arrêté et tué (pour un temps). Ainsi dédoublé, le héros se faisait simultanément le porte-parole d’idéologies divergentes, reflet d’une Amérique parfois contradictoire, tout à la fois attachée aux principes de liberté et de sécurité.

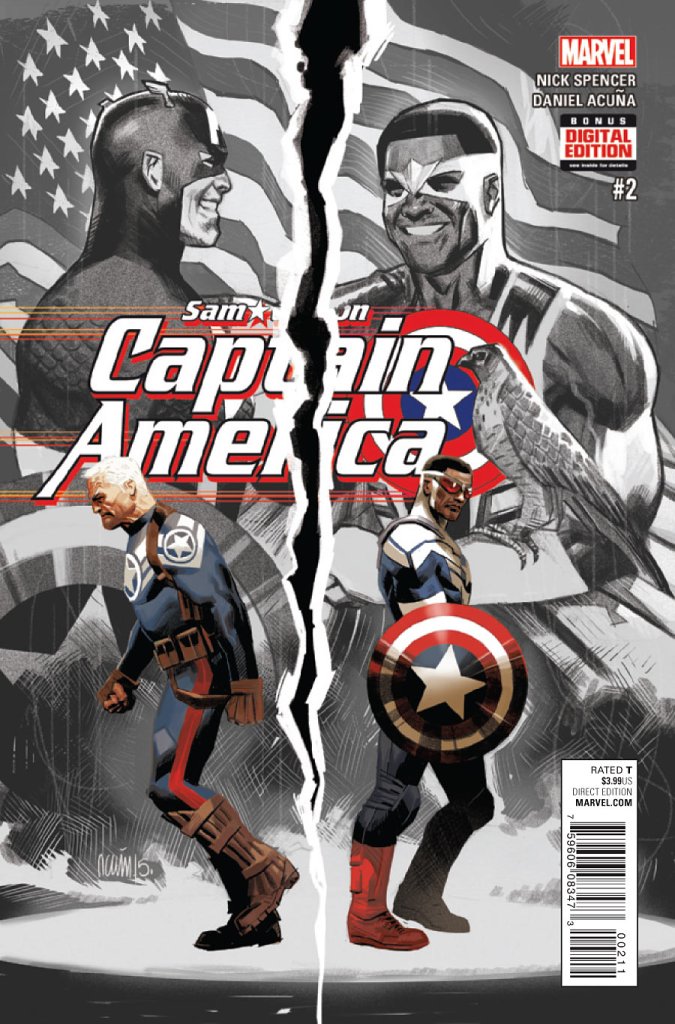

Par la suite, ce dédoublement de personnalité a été l’un des fils conducteurs des aventures du Captain America classique. Ainsi, à la fin de mandat de Barack Obama, le héros apparaît vieilli (obsolète ?) et laisse pour un temps son costume à son allié Sam Wilson/Le Faucon, celui-ci devenant le premier Captain America noir. Les campagnes de Trump et Clinton voient alors coexister deux séries consacrées à cette figure : Captain America : Steve Rogers et Captain America : Sam Wilson. Et tandis que Sam Wison milite activement pour les droits des communautés afro-américaines, Steve Rogers, lui, est manipulé par le groupuscule Hydra, persuadé d’être un espion nazi infiltré aux États-Unis. Les deux séries, scénarisées par le même Nick Spencer, suivent alors les problématiques du monde contemporain, entre montée des extrêmes, fake news et résurgence des suprémacistes blancs, et dessinent les contours de plus en plus flous d’un patriotisme en crise.

Le phénomène trouvera son aboutissement en 2017, lors de la première année du mandat de Trump. Parallèlement, Steve Rogers, toujours sous la houlette de l’Hydra, devient également président des États-Unis et y impose, dans Secret Empire, une dictature nazie chargée en symboles. Son passé et sa mythologie y sont alors revisités en négatif, comme une version cauchemardesque du rêve américain. Pour légitimer ce nouveau régime, Captain America explique que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde baigne dans ce qu’il appelle la « grande illusion », que les nazis ont en fait remporté le conflit mais que les foules, manipulées, l’ont par la suite oublié. Steve Rogers, par ce révisionnisme sourd, ne ferait selon lui que rétablir la vérité : triomphe ultime de la fake news ?

Nick Spencer, en réécrivant ainsi notre présent, emprunte dans une certaine mesure au genre de l’uchronie. Il fournit en cela un parfait témoignage d’une époque où la vérité n’est plus qu’un discours parmi d’autres et, du même coup, une parfaite réponse de la fiction à ce phénomène. Car la fiction, à l’inverse de la fake news et du révisionnisme, ne ment pas, ni ne prétend détenir quelconque vérité, se contentant d’inventer et d’extrapoler à partir de notre monde. Et, en réécrivant la mythologie de Captain America, Nick Spencer a justement réhabilité cette dernière dans sa capacité à réfléchir et éclairer notre présent, ainsi que le rapportent ces propos : « Cette idée que « le monde est dans une mauvaise position, donc les histoires doivent être des évasions » est un argument irresponsable. Les histoires existent afin d’illuminer le monde autour de nous, afin de nous tester et nous défier. Elles sont là pour nous aider à faire face à nos peurs. »

Peut-être est-ce là la véritable définition du patriotisme chez Captain America : un symbole qui, loin de se contenter d’une représentation figée, appelle sans cesse à se redéfinir en questionnant notre présent. Et si la portée emblématique du héros semble s’être particulièrement détériorée ces dernières années, il n’en reste pas moins qu’il véhicule toujours, en tant que fiction, cette même force réflexive. Aussi existe-t-il peut-être depuis le début une forme de militantisme chez Captain America, un militantisme bien plus complexe que le stéréotype patriotique qu’il renvoie en apparence et qui viserait davantage à interroger la portée de ce symbole. Gageons que le nouveau scénariste de la série, Ta-Nehisi Coates, auteur renommé d’essais sur la question noire aux États-Unis (notamment Une colère noire ou Le Procès de l’Amérique), alimentera la réflexion, alors que Steve Rogers, tout juste réveillé de sa grande illusion personnelle, panse ses blessures dans de nouvelles aventures.